高度経済成長期、小さな集落で焼肉店を営みながら懸命に生きた6人の家族の姿を描く『焼肉ドラゴン』。原作は、2008年日本の「新国立劇場」と韓国の「芸術の殿堂」とのコラボレーションで製作され、演劇賞を総なめにした舞台。作者である鄭義信(チョンウィシン)自らがメガホンをとり、映画化した。美術監督は、鄭監督と同じ1957年生まれ、同じ関西出身だという磯見俊裕さん。ふたりが幼少のころに見た景色が、映画の中に蘇る。

観客が「焼肉ドラゴンに行きたい」と思うように

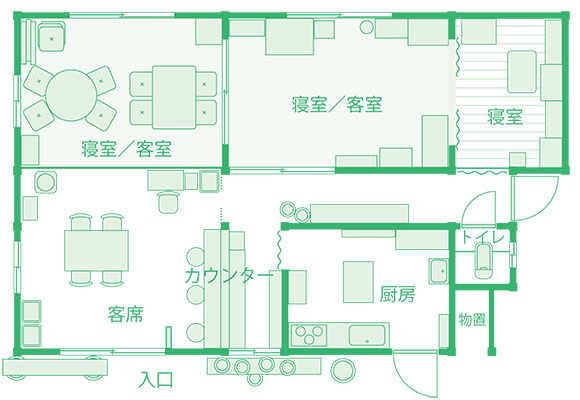

大阪・伊丹空港近くの集落で、家族とともに小さな焼肉屋を営む龍吉(キム・サンホ)。その名から、通称「焼肉ドラゴン」と呼ばれる店が、この作品の舞台だ。焼肉店とその周辺の家々のセットは、京都のスタジオに建てられた。木材とトタンで出来た簡素な「焼肉ドラゴン」は、龍吉自らが知人に力を借りて手づくりしたという設定だ。

「一見広い家に見えますが、実は天井がない。屋根だけが乗っかっていて小屋組が見えている、家というより古屋のつくりです。ただ、焼肉屋さんなので、煙が上に抜けていくからある意味便利ですよ(笑)。床もしっかりしているようですが、左官が下手な人がやった雰囲気を出すために、わざと平にせずに一部を荒らしています。間仕切りは、町の器用な奴が手伝ったというつもりでつけました」(磯見)

焼肉店のデザインを任された美術部の徐賢先さんは、「実際の時代背景や在日の方の暮らしをリアルに表現しつつ、この映画を観た人たちが『この場所に行きたい』と思うような空間にしよう」という磯見さんの言葉を受けて、意識的に室内に色を足していった。3人姉妹が寝床にしている部屋には、女性らしい色味のカーテンや小物、壁には好みの雑誌の切り抜きなどが貼られている。

「長女の静花(真木よう子)はすごく自分を抑えて生きている女性。そういう意味で、次女・梨花(井上真央)と三女・美花(桜庭ななみ)は自由なので、ふたりの趣味を考えて色使いを決めたり、装飾したりしました」(徐)

「長女の静花(真木よう子)はすごく自分を抑えて生きている女性。そういう意味で、次女・梨花(井上真央)と三女・美花(桜庭ななみ)は自由なので、ふたりの趣味を考えて色使いを決めたり、装飾したりしました」(徐)

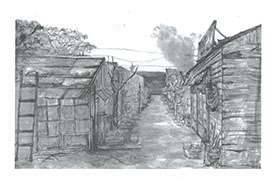

ご近所はというと、磯見さんが「陣地取りのような流れで出来上がった町」というだけあって、所狭しとバラックが建ち並び、家々の様子からは、貧しい中でも懸命に生活を続けようとする人々の暮らしが見てとれる。

「映画では、バラックの素材としてトタンを使っていますが、60年代のこういった長屋では、もっといろんな素材を使っていたんです。予算の関係で外観しか映らないところは、撮影所にあった平台(高さを調整する台。美術セットの床などにも使う)をひっくり返して、二軒くらい家をつくっています」

徐さんが昔の建物の資料を探していく中で特に興味深いと思ったのが「道に生えている木を柱の代わりにして、それを軸に周りに家を建てている場所」だった。磯見さんはそれを再現しようと動いた。

「京都の撮影所にいい木がありまして。それを囲ってつくるか!と。実は、『眠狂四郎』にも登場する、由緒ある木なんですけどね(笑)」(磯見)

「映画では、バラックの素材としてトタンを使っていますが、60年代のこういった長屋では、もっといろんな素材を使っていたんです。予算の関係で外観しか映らないところは、撮影所にあった平台(高さを調整する台。美術セットの床などにも使う)をひっくり返して、二軒くらい家をつくっています」

徐さんが昔の建物の資料を探していく中で特に興味深いと思ったのが「道に生えている木を柱の代わりにして、それを軸に周りに家を建てている場所」だった。磯見さんはそれを再現しようと動いた。

「京都の撮影所にいい木がありまして。それを囲ってつくるか!と。実は、『眠狂四郎』にも登場する、由緒ある木なんですけどね(笑)」(磯見)

「焼肉ドラゴン」の二軒先にある鉄くず屋は、鄭監督こだわりの一軒。「監督のご実家が昔、鉄くず屋を営んでいて、鉄くずに関しての知識は私たちが勉強したものよりずっと上でした」(徐)

鉄くずを担当した美術部の大原清孝さんによると、「天秤の看貫と銅線やダライ粉(旋盤などの機械で金属を加工する際に発生する削りカス)は置いて欲しい」と鄭監督からリクエストがあったのだとか。

「1950~60年代は銅線の値段が高い頃。ダライ粉は、それを集めると手に刺さったりして大変で、すごく嫌がられる素材だったんです。そういうところまで、かなりリアルな空間を再現しています」(磯見)。

鉄くずを担当した美術部の大原清孝さんによると、「天秤の看貫と銅線やダライ粉(旋盤などの機械で金属を加工する際に発生する削りカス)は置いて欲しい」と鄭監督からリクエストがあったのだとか。

「1950~60年代は銅線の値段が高い頃。ダライ粉は、それを集めると手に刺さったりして大変で、すごく嫌がられる素材だったんです。そういうところまで、かなりリアルな空間を再現しています」(磯見)。

6人家族が肩寄せ合って暮らす店舗付き住宅。プライベートな部屋はなく、客席と生活空間とが混ざっている。小上がりの座敷席は、閉店後には火の元が気になる父と母が寝る場所。その隣の部屋に3姉妹、その奥の小さな部屋に息子が寝ている、という設定。

徐賢先 seo hyeonsun 1981年韓国・ソウル生まれ。美術助手として『海街diary』『海よりもまだ深く』などに参加。磯見氏と共同で『あゝ、荒野 後篇』の美術を手がけている。

大原清孝 ohara kiyotaka

1985年生まれ。装飾として『いぬむこいり』

『8年越しの花嫁 奇跡の実話』を手がけている。

映像カルチャーマガジン・ピクトアップ#113(2018年8月号 6月18日発売)

『焼肉ドラゴン』の美術について、美術監督 磯見さんのインタビューを掲載。

『焼肉ドラゴン』の美術について、美術監督 磯見さんのインタビューを掲載。

伊丹市の物件を探す

Profile

プロフィール

美術監督

磯見俊裕

isomi toshihiro

57年大阪府生まれ。1988年より、美術監督として数々の映画を手がける。99年『ワンダフルライフ』で毎日映画コンクール美術賞、『血と骨』で日本アカデミー賞優秀美術賞を受賞。おもな作品に、『誰も知らない』(04)、『殯の森』(07)、『ぐるりのこと。』(08)、『生きてるものはいないのか』(12)、『俺俺』(13)。近作に『友罪』(18)、『菊とギロチン』(7/7公開)などがある。

Movie

映画情報

焼肉ドラゴン

監督・原作・脚本/鄭義信 出演/真木よう子 井上真央 大泉洋 イ・ジョンウン キム・サンホ 配給/KADOKAWA ファントム・フィルム (18/日本/126min)

昭和45年・高度経済成長に浮かれる大阪の片隅。在日家族が 営む小さな焼肉店「焼肉ドラゴン」を舞台に、美人三姉妹や常連客たちとの騒がしい日常を笑いと涙を交えて描く感動作。演劇賞を総 なめにした伝説の舞台が待望の映画化。

6/22~全国公開

©2018「焼肉ドラゴン」製作委員会

焼肉ドラゴン公式HP