『国宝』の李相日、『ナミビアの砂漠』の山中瑶子をはじめ、錚々たる映画監督を輩出してきたぴあフィルムフェスティバル(PFF)。『道行き』はそのプロデュース最新作だ。中尾広道監督は、この映画制作のために大阪市から奈良県御所市(ごせし)に移り住み、地域の人々との交流で知り得た建物と町の歴史を作品に込めていった。

その改修作業によって主人公が感じ取ること

中尾監督は「古い時計店を題材にした映画を撮りたい」と構想し、その舞台として、江戸時代、明治、大正、昭和初期の時計が置いてあっても違和感のない空間を探し始めた。青森を皮切りに全国を探した末にたどり着いたのは、400年前から栄えてきた奈良県御所市に建つ一軒の古民家だった。

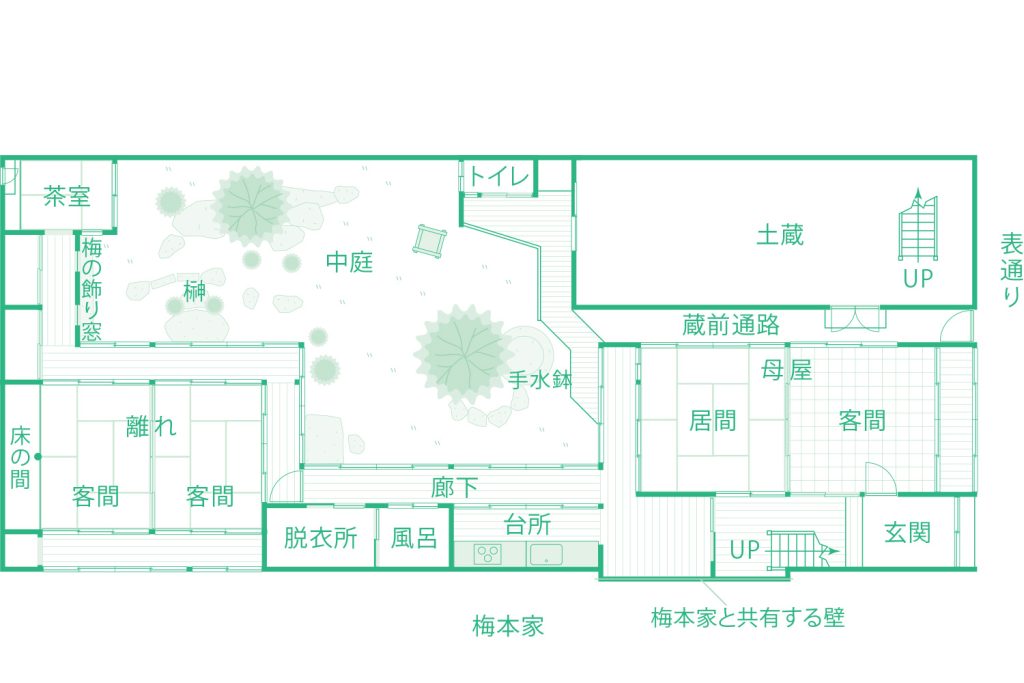

「住居スペースは1912年(大正元年)、その横の蔵が1914年に建てられ、建物全体が完成したのが1916年ぐらいと言われている町屋です。もともとは、お隣の呉服店として繁栄した梅本さんのお住まいの増築部分に当たります。1942年(昭和17年)に呉服店を廃業された際、持て余す広さということで、梅本家を半分に区切って単体の物件になりました。その名残で、台所の横のスペースは現在も梅本家と壁を共有しているんです」

中尾監督が惹かれたのは建物だけではない。それは劇中の登場人物・梅本(桐竹勘十郎)のモデルとなった実在の梅本氏が語るエピソードの数々だった。

「内見で訪れたときに、所有者の梅本さんが家の歴史や町の様子を語ってくださいました。興味深かったので、いろいろ伺っていたら、「ここまで細かいことは誰にも話したことがないです」とおっしゃったんです。『僕が聞かないと、この家の民族史、建築にまつわるささやかな歴史が消えていくんだ』と驚いて、梅本さんの知っていることを全部教えていただきました」

中尾監督は生活環境などを調べ、熟考の末にこの物件へと移住。古い時計と御所市の歴史、ふたつの要素を組み合わせた映画の制作準備を始めた。そして梅本氏を起点に、町の歴史を知る近隣の住人にも数珠つなぎのようにして話を聞いて回った。

「映画に登場するのは数名の方ですが、かなりの人数にお話を伺うことで、町の輪郭やかつての躍動がありありと見えてきました。それはこの映画をつくっていて、もっとも面白味を感じた部分です。人の胸中にしかないものが、自分のコミュニケーションによって映像になり、スクリーンに映し出される。観た人が想起できる映像をつくるにはどういう風に構成したらいいだろうか、と考えていきました」

同時にロケ地となる家屋の修繕も開始された。

「家族を呼ぶ前まで、最初の半年間は自分ひとりで暮らしていました。床下、畳が腐って床が抜けてたところは全部取っ払って、床を張り替えたり、剥がれている壁などを改修しました。自分でできない精度が求められる木工作業、躯体に関する危険な作業は近隣の工務店の方や知り合いの職人さんにお願いして、ご意見を伺ってできそうな箇所は自分でやりました」

劇中でも主人公・駒井(渡辺大知)が家を修復していく場面がある。そのシーンを撮るために、2年半もの間、一部分は壊れた状態のまま暮らしていたそう。

「駒井が修繕する箇所は状態維持するためにベニヤ板で覆ったり、簡易的に補修したままにしました。映画の撮影が全部終わって、ようやくちゃんと壁を塗ったり直せるようになりました。苦しい時期ではありましたけれど、それも映画のためなので(笑)」

改修作業はすべてビデオで記録していたという。

「ビデオを観て実体験を振り返りながら、駒井がいつどういう作業をして、その作業をすることによってどう感じるのかということを、脚本に書き出していきました。ビデオで季節ごと、時間ごとに、家のいろんな場所をとにかく記録しました。影がどのように動くか、どこが暖かくて、どこが涼しいか。『3月の午前中だったら、ここの部屋は日当たりがいい。かつて住んでいた方もここでお茶などを飲みながら庭木を眺めてたんじゃないだろうか』とか、そういうニュアンスも全部、脚本に加えていきました。自分の家だからできた時間の使い方だったと思います」

多くの作業のうち、とくに床下の点検は、映画へ大きな意味をもたらした。

「シロアリがいないか、地震が来ても倒壊しないか、床下に潜って点検したんです。床束(ゆかづか)には古い字が書かれていて、江戸もしくは明治時代の別の建物で使われていたものがそのまま流用されていました。当時の職人さんや大工さんがここで食事をしていたのか、古いお茶碗の破片がそこら辺に埋まっていたんです。『床下に潜ることは、この家の一番古い歴史に触れられる瞬間でもあるんだな』と感じました。そこで、駒井が最後におこなう作業として、束を点検する場面をつくったんです。梅本さんからお聞きした過去の話の数々、その一番古い部分にだんだん潜っていくという意味合いを込めました」

監督自身の町への思いも反映され、『道行き』はドキュメンタリーテイストも漂う作品になった。

「当初は、自分のパーソナルな部分から離れたものを多く取り入れようと考えていたんです。御所市について語られる真実と並列して、荒唐無稽なフィクションも並ぶ構成でした。ドキュメンタリー部分の割合を少なくして、役者さんでなければ演じられないフィクションのシーンをつくりました。しかし、移り住んで4年の間に自分の興味対象であり続けた町の様子、町の人々からそこに流れてきた時間を伺っているうちに、結果的に自分が興味あるものに寄っていって、自分の見ているものばかりが映っている映画になりました」

本作は、過去をいまに伝えるだけでなく、現在もこの町に息づく歴史を描いている。

「最初はパートカラーで考えていましたが、早い時点でその考えはなくなりました。昭和20年代の古いモノクロ写真が出てきて、次に現代のパートがカラーになると、モノクロパートが過去のものとしてノスタルジックに感じられたり、今とつながっていない時代に見えてしまう。そのことで『隆盛と衰退』という構図が生まれるのは避けたいと考えました。過去が現在も息づいてる町のあり様を捉えたかったので、すべてモノクロにしました。過去と現在を切り離さずに見せたかったんです」

映像カルチャーマガジン・ピクトアップ#159(4月号2026年2月13日発売)『道行き』の美術について、監督・中尾さんのインタビューを掲載。

Profile

プロフィール

中尾広道

nakao hiromichi

Movie

映画情報