朝倉かすみのベストセラー「平場の月」。映像化権をめぐり30社以上からのオファーがあった本作を、『花束みたいな恋をした』など、恋愛ドラマの名手として知られる土井裕泰監督のメガホンで映画化。50代に差し掛かった青砥健将(堺雅人)は、中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子(井川遥)と再会し、ふたりは自然と惹かれ合うようになる……。須藤の部屋を、美術の五辻圭さんはどのようにつくりあげたのか。

役者さんが違和感なく演技できる空間をつくること

今作の舞台は原作同様、埼玉県の朝霞市。町の佇まいが美術のイメージの出発点となった。

「小説に描かれていた雰囲気をつかむためにロケハンへ行きました。駅前は平成、令和な街なのですが、駅からちょっと離れると僕らが子どもの頃に暮らしていたような昭和の町並みがまだ残っている。東京では少なくなってきた、遊具がある公園を見かけたりするんです」

青砥と須藤は朝霞市出身という設定だ。

「青砥も須藤もこの街で中学時代を過ごして、その後、ふたりとも東京に出て、50代になって戻ってきた。朝霞には自分が子どもの頃に馴染んだ昭和感がまだまだ残っているから、戻ってきたくなるんじゃないですかね」

だが、その空気がいつまでも残っているわけではない。

「昭和がどんどんなくなっている、もうそろそろなくなっちゃうだろうなという感じがしました。ふたりがそういう景色を歩いているのを観ると、同世代としてはジーンとしますね」

やがて設定に合った外観を持つアパート探しが始まった。

「候補に挙がったアパートの周りを歩いていたとき、土井監督の頭の中に『橋からアパートが見えて、窓に須藤がいる』というイメージがポンと出てきたそうなんです。そこからそのシチュエーションに合ったアパートを改めて制作部が探し直してくれました。リサーチがすごく速くて、10日もしないうちに撮影で使うことになる物件を見つけ出してくれました。ちょうどいい小さな川が側に流れていて、土井監督は橋と川の位置関係がお気に召したようです。そこからみんなのイメージがさらに膨らんで、実際にどうお芝居できるかを土井監督、カメラマンの花村也寸志さんたちと構築していきました」

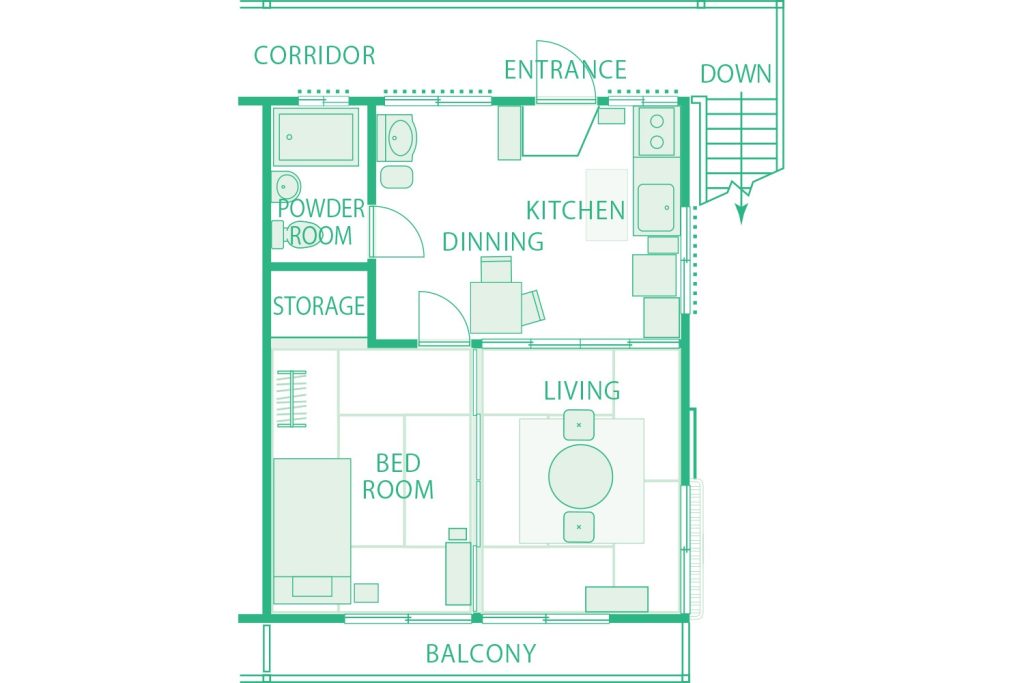

続いてアパートの内観をセットでつくる作業に。

「玄関がここで、窓がここにあるから、ベランダは向こう側にあるかなという風に、外観から逆算してつくっていきました」

原作には、須藤が必要最低限のものに囲まれて質素に暮らしている様子が詳細に書かれている。その記述を参考にしつつ、気を遣ったポイントがある。

「ものが少ない部屋なのですが、侘しい、もの悲しい感じにはしたくないなと思いました」

かといって賑やかな感じでもない。そのために「柄ものを置かない」など、ディテールに気を配った。特に色味は重視した。

「一般的に、寒色を使うと寂しくなるし、暖色を使えばちょっと温かみのある部屋になる。今回は寒色を使いつつ、寂しくならないようにしたいと考えました。そのためにカーテンの緑の色合いなど、彩度に気を遣いました。たとえば畳のへりのオーソドックスな色見は、黒、紺、茶なのですが、スタジオで試しに並べてみると、へりのラインが目立っていると感じたので、主張がない色味にしました。どうでもいいじゃないかというこだわりが大事だったりするんです(笑)」

原作の描写に忠実なビジュアルを志向しつつも、演技を立たせるための演出にはフレキシブルに対応した。

「原作にはニトリの長方形の白いテーブルが登場します。置いてみたところ、それだとふたりが対面、もしくは90度の位置に座ることになる。監督からお芝居の広がりとしてどこにでも座れるようにしたいというリクエストがあって、丸いテーブルに変えました」

芝居を大切にする工夫がもうひとつ。

「外観で使用した物件の窓には特殊な柄が入っていたんです。セットをつくる際、そのガラスを見つけるのが大変でした。結局見つからなくて、新たに柄のあるガラス窓をふたつつくって、ロケ地のアパートとセットにそれぞれはめ替えました。窓ガラスが多少違っていたところで『違うじゃないか』と感じる観客はほぼいないし、画面にディテールは写っていないと思うんです。でも、役者さんたちは両方でお芝居をされる。違和感なく演技できる空間をつくることは大事ですね」

土井監督のリクエストは明確だった。

「具体的に『こうしたいね』とズバリ言ってくれる方です。特に芝居と絡むところに関しては『こうしたいな』という希望をたくさんお聞きしました。そして実際やってみて違うと感じたらすぐにプランを変える柔軟性も持ち合わせている方です」

五辻さんは、土井監督とは『映画 ビリギャル』(15)以来、10年ぶり。一緒に仕事することを待ち侘びていた。

「土井監督もご自分でおっしゃっていますが、『日本一優しい監督』なんです(笑)。喜怒哀楽の「怒」がないんじゃないかと思うほど。土井さんと付き合いの長いスタッフの方が多いこともありますが、誰もが意見を言いやすい現場なんです。そしてその意見に対して、土井さんがハッキリとしたアンサーを出してくれる。ひとつのものをつくっていく上で非常に楽しい現場です。本当に『みんなこういう風につくればいいのに』と思うぐらい。自分が呼ばれていなくて、土井組が動いていると悔しいです(笑)」

映像カルチャーマガジン・ピクトアップ#157(12月号2025年10月8日発売)『平場の月』の美術について、美術・五辻さんのインタビューを掲載。

朝霞市の物件を探す

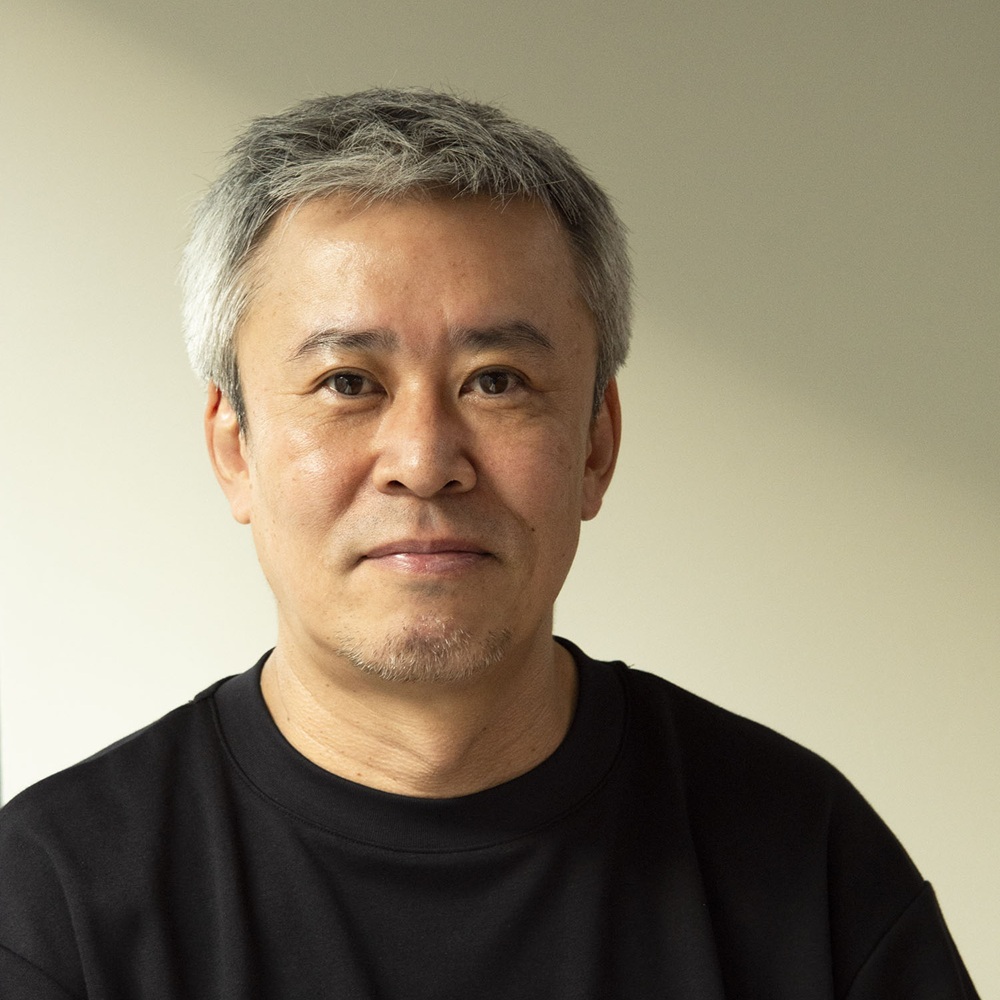

Profile

プロフィール

五辻圭

itsutsuji kei

Movie

映画情報