浮世絵界の巨匠・葛飾北斎こと鉄蔵(永瀬正敏)の娘であり、天才絵師だった葛飾応為ことお栄(長澤まさみ)。『おーい、応為』は、父娘として、師弟として、北斎と生涯を共にした彼女の姿を描く物語だ。北斎は生涯で90回以上引越しをしたと言われている。本作にも4軒の住まいが登場する。それらの長屋をつくりあげたのは、美術の寒河江陽子さんだ。

現代と違い、狭いながらも開けた空間

今作の美術を手がけるにあたり、寒河江さんは葛飾北斎とお栄についてリサーチすることから始めた。北斎に関連する資料が充実していると知り、墨田区にあるすみだ北斎美術館へも足を運んだ。

「調べていくうち、北斎を身近に感じられる史実に触れることもできました。後世に残る絵師なので贅沢な暮らしをしていたのかなと思っていたら、北斎とお栄はずっと長屋暮らし。質素な日常に根ざして生きていた人たちなのだと知ることができました」

劇中、最初に登場する北斎とお栄の住まいはコンパクト。

「九尺二間(くしゃくにけん。間口九尺=約2.7m、奥行き二間=約3.6m)は、当時の長屋のオーソドックスな間取りです。夫と別れたお栄が戻ってくるまで、もともと北斎がひとりで住んでいたという設定なので、そこまで広くない部屋にしました」

絵を描く過程で増える試し描きや書き損じた絵で部屋は汚れていくが、北斎はそれらを片付けることなく、ゴミがあふれる度に引越していたという。

「すみだ北斎美術館で目にした北斎のアトリエの再現模型が興味深かったので参考にしました。画業に専念するが故の汚れだと感じました」

足の踏み場もないほどに床に散らばった紙類。さぞ芝居しづらい環境と思いきや……。

「永瀬正敏さんはそれを楽しんでくれていたように思います」

父娘ふたりでの生活は続き、次に登場する住まいは広くなる。リサーチをしていくなか、長屋について意外な事実が判明した。

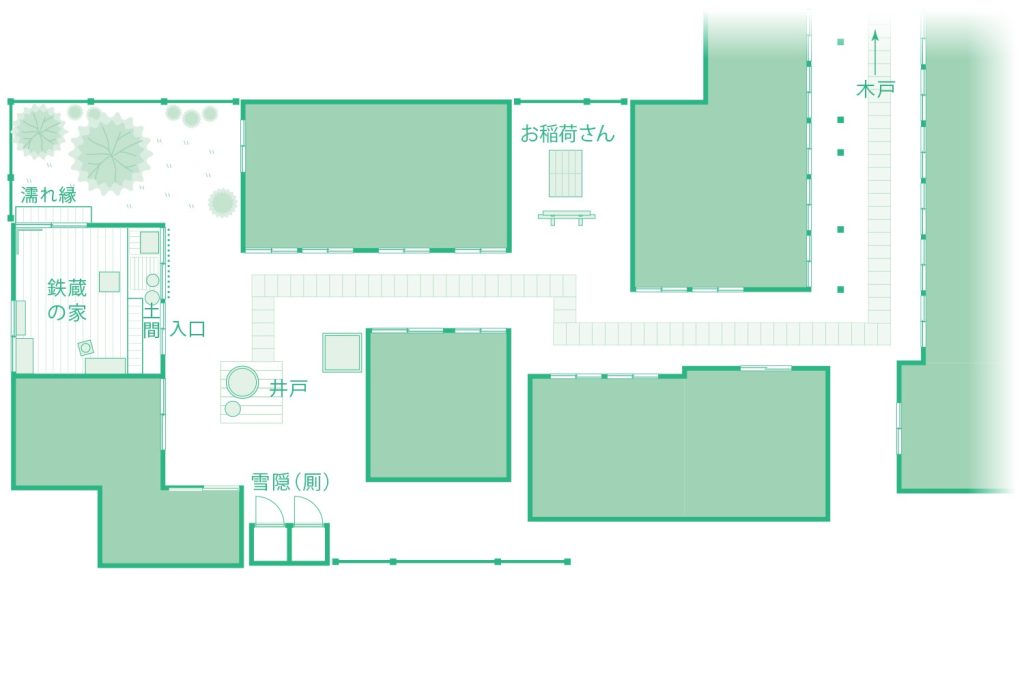

「塀に囲まれていて、井戸、稲荷、厠(かわや)があってと、江戸の長屋は決まりがあるというか、共通する部分が多いのですが、間取りに関しては自由だったようです。実際に長屋の2階建ても存在したので、今作の美術も自由に発想できました。その時代を生きた人はもういないですし、台本をベースに考えていったんです」

一見、同じように見えがちな長屋だからこそ、単調にならないよう、引越す度に変化をつけることを意識した。

「長屋らしさは守りつつも、生活感がより見えるよう意識しました。お栄と北斎は、整然とした空間で生活する人たちではなかったはず。住んでいたのが短期間であれ、暮らしの中で蓄積されたものがある空間にしたかったんです」

生活感を醸す工夫のひとつは下水だ。

「現代だと道の端に排水溝のフタを見かけますが、江戸では路地の真ん中に並べた板が排水溝のカバーなんです。その道は極力、常に濡れているようにしました。江戸に暮らす人たちは水と密接に結びついている。長屋があたかも生きている感じが出せればと思いました」

伝統的な時代劇スタイルとは違う試みが盛り込まれた。

「『いわゆる時代劇にならないように』というところは強く意識しました。時代劇には決まりごとがあるんです。たとえばオープンセットには自然と雑草が生えますが、撮影時にはキレイに抜く。でも大森立嗣監督は、むしろ残していてほしいという方針でした。そのことで生きた感じというか、リアルさが足されたと思います。最初は撮影所の方も驚いたと思うのですが、撮影が進むにつれて自然と雑草を入れてくれるようになりました」

セットのつくりもリアルさに沿ったスタイルとは異なった。

「撮影しやすさを考えて、セットの壁を取り外しできるようにすることが多いのですが、大森監督は『そういうことはしなくていい』『やれる範囲で撮影をやる』と。奇をてらわない、日常を描きたいという意思を感じました。美術も『当時の人たちはこうやって暮らしていたんだろうな』という風に思えるものにしたつもりです」

人々の暮らしに寄り添った表現は、現場の空気にまで居心地のよさをもたらしたようだ。

「『監督は優しいな』と感じたエピソードがあります。カメラが回っているときに、長屋の幼子を演じる子どもが、お母さん役の方に抱えられたまま、スヤスヤ眠ってしまったんです。でも監督はその子を起こすことなく、日常の風景のように撮影を続けました。この作品には、日常のふとした瞬間に目を向ける優しさがあります。また大森監督作品に触れたくなる、そんな映画だなと私は感じました」

映像カルチャーマガジン・ピクトアップ#157(12月号2025年10月8日発売)『おーい、応為』の美術について、美術・寒河さんのインタビューを掲載。

Profile

プロフィール

寒河江陽子

sagae yoko

Movie

映画情報