直木賞受賞の朱川湊人のベストセラー短編集の表題作「花まんま」が映画化された。仲睦まじく暮らす俊樹(鈴木亮平)とフミ子(有村架純)の兄妹。フミ子の結婚が決まり、俊樹はホッとするが、遠い昔に封印したはずだったフミ子の「秘密」が蘇って……。ふたりが暮らす東大阪の一軒家を京都在住の小出憲さんが手がけた。

動作から日常感が出る、それも含めてお芝居になる

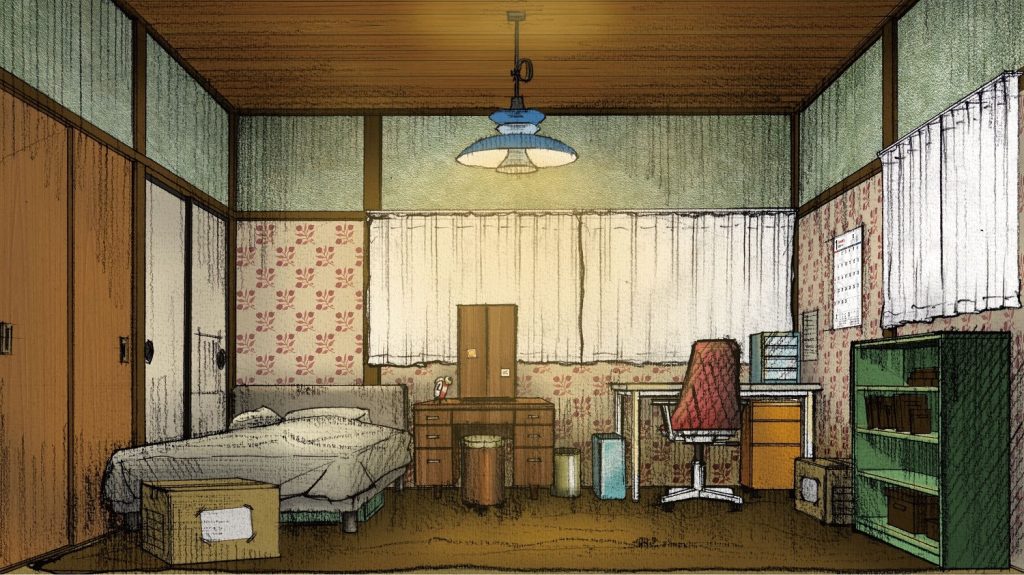

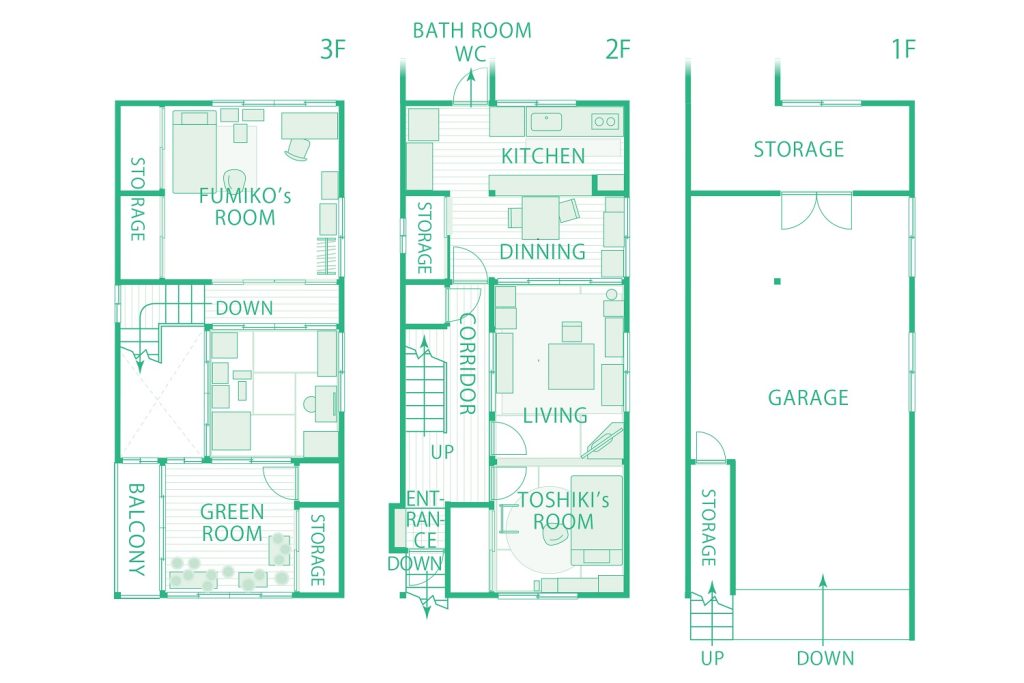

本作の主人公・俊樹とフミ子の兄妹が住まうのは東大阪に建つ一軒家。内観は撮影スタジオにセットがつくられ、外観は実際に東大阪市内で撮影された。現代を舞台にしつつも小出さんが原作から感じ取った「70年代の日本の原風景」のテイストが反映されている。

「置いてある家具や壁紙のクロスの絵柄など、70年代中期から後期ぐらいの雰囲気を醸そうと考えました。プロダクト的にはその頃が一番切り替わった時期だと思うんです。僕は1974年生まれで、自分の幼少期ぐらいの懐かしいテイストに持っていきましょうと当初から監督と相談していました。お客さんが作品を観て『あ、懐かしくてほっとする』という空気感をつくれたらいいなと思いました」

その時代を表現するのにあたり、改めてリサーチをする必要はなかった。

「もともと70年代のものが好きなので、街でそういう物件を見かけたときや、その時代に建てられた友人の家へ遊びに行ったときに、ディテールがどうなっているかを日頃からじっくり観察しているんです。自分のライフスタイルにも取り入れています」

なかでも特徴的なのはデコラ家具。化粧ベニヤを用いたプロダクトで、かつて流行したとのこと。

「今作でご一緒した大先輩の装飾の大橋豊さんも、青春時代がちょうど70年代なので、得意とするところでした。僕も知り合いに『捨てるデコラ家具があったらちょうだい』と声をかけて、それをセットに持ち込みました。タンスも折れ脚テーブルも、知人から貰い受けたものです。小道具を貸し出すリース会社がいくつかありますが、この時代の物を保有しているところは少ないんです」

ダイニングとキッチンの間の構造にも時代が表れている。

「ダイニング脇にカウンターがあって、その奥がキッチンになっている。『ハッチ』という、キッチンとダイニングを分けるこのつくりが、60年代後半に上流階級の間で流行って、70年代に公営住宅でも採用され始めました。いまでは見かけることが少なくなりましたけどね。団地生まれの僕としては個人的にもやりたかったしつらえです(笑)」

3階にあるフミ子の生活空間は……。

「仲がいいとはいえ、30歳前後の兄妹が同じ空間にずっといるとは考えづらい。そこで、俊樹がふだん過ごしている2階の上に、フミ子の居場所があると発想しました。3階は聖域のような扱いにして、『物語の後半で兄が初めて妹の聖域に入る』というアプローチにしてみては、と監督に提案しました」

俊樹の居場所は、階下のリビングとその隣の自室だ。

「俊樹は風呂上がり、ご飯を食べるとき、テレビを観るときと、ほぼリビングにいます。そして、寝るときだけ自分の部屋に移動するんです。なので、その自室に俊樹の執着を感じさせるものはとくに置いていません」

ふたりのキャラクターの違いは、色でも表されている。

「俊樹の部屋の壁紙クロスは、70年代にありがちなツタ模様の柄で寒色系。一方、フミ子の部屋はタイル状の花のスタンプ柄で暖色系です。それは直感的に決めました」

劇中、家の中を歩き回る俊樹は何度も鴨居をくぐる。

「自分の家で鴨居に頭をぶつけることはまずないですよね。最近は鴨居を上げる美術部さんもいますけど、普通に五尺七寸で設計しました。鈴木さんは背が高いので、くぐるという動作が生まれて日常感が出る、それも含めてお芝居になると考えています」

小出さんは、映画美術の傍ら、店舗のデザインや住宅のリフォームも手がけている。

「店舗の内装、外装を依頼されるときは、施主さんが映画のセットみたいな非現実的な空間を期待していることが多いんです。特に飲食店で、4、5店舗目の出店となるとオーソドックスなデザインに飽きているんでしょうね。そういう仕事では映画美術をやってきたことが活かされています」

もちろん、映画美術へのフィードバックもある。

「店舗の仕事をするときは、建築基準法だったり、守らなきゃいけない決まり事が多い。おかげでセットをつくるときに、『こういう設備がここにあった方がリアルだな』と考えることができます」

今作でも、兄妹の幼なじみの実家であるお好み焼き屋さんの内装に、その知見が活かされている。

「例えば、『この場所に水切りが絶対にないといけない』などの決まり事です。あと、かつてはカウンターの入り口には絶対にスイングドアがないといけませんでした。『バタンバタン』というあの扉、お芝居の邪魔だから省いたり撤去したりしがちだったんです。でもリアルな決まり事を知らずに外すのと、知った上であえて外すのとでは大違いです。実際の内装、外装を手がけるととても勉強になります。セットをつくるとき、上手に嘘をつくことができるんです」

最後に今回のお仕事を振り返っていただいた。

「基本的には僕が最初に描いた絵を基に装飾部さんに考えてもらって、飾ったものを見ながら『もっとこうする?』『もっとこうしては?』とミックスアップしていきました。なので、結構飾り直しをしているんです。監督もちょっと鼻息が荒かったし(笑)、みんなで『ああじゃない?』『こうじゃない?』と言いながらつくりました。おっさんだけで語っていてもしょうがないので(笑)、若いスタッフの意見も採り入れました。みんなが考えた細かいアイデアの積み重ねでつくり上げていった感じです」

映像カルチャーマガジン・ピクトアップ#154(6月号2025年4月18日発売)『花まんま』の美術について、美術・小出さんのインタビューを掲載。

東大阪市の物件を探す

Profile

プロフィール

小出憲

koide ken

Movie

映画情報